Sunu Wibirama (Universitas Gadjah Mada). Subuh tadi saya dikejutkan oleh notifikasi dari seorang kolega yang mengirimkan sebuah berkas artikel ilmiah melalui aplikasi Whats App. Tepat setelah shalat subuh, saya segera membuka kiriman tersebut. Betapa kagetnya saya bahwa ternyata artikel yang dikirimkan oleh kolega saya adalah artikel terbaru yang terbit tanggal 7 Februari 2021, berjudul “Predatory publishing in Scopus: evidence on cross‐country differences” yang ditulis oleh Machacek dan Srholec [1]. Artikel ini bercerita tentang upaya untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal predator yang sudah terindeks Scopus berdasarkan daftar dan kriteria yang dibuat oleh Jeffrey Beall [2].

Beall adalah seorang pustakawan berkebangsaan Amerika yang terkenal di dunia penulisan ilmiah karena mengidentifikasi praktik-praktik penyimpangan publikasi “open-access”, yakni publikasi dengan model berbayar yang harus ditanggung oleh penulis artikel dengan kompensasi artikel yang diterbitkan dapat diakses secara gratis oleh pembaca. Beall adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah “predatory open access publishing” untuk mengklasifikasikan jurnal atau penerbit yang hanya berorientasi profit tanpa memperhatikan kualitas publikasi [3]. Meskipun krtieria yang disusun oleh Beall masih diperdebatkan, beberapa penelitian yang disitir oleh Machacek dan Srholec menjadi argumen bahwa daftar yang disusun oleh Beall layak dipertimbangkan secara akademis.

Dalam artikel yang ditulis oleh Machacek dan Srholec [1], Indonesia menjadi salah satu negara yang memproduksi 16,73% artikel di jurnal predator dari semua artikel yang dipublikasikan oleh institusi di Indonesia tahun 2015-2017. Persentase ini hanya selisih 0,27% dari negara tertinggi yang memproduksi 17% artikel di jurnal predator: Kazakhstan. Uniknya, jurnal-jurnal predator tersebut juga terindeks di Scopus, basis data yang sering menjadi acuan peneliti di Indonesia.

Kurt [4] menyebutkan ada setidaknya empat alasan mengapa para peneliti memilih untuk memublikasikan artikelnya di jurnal atau penerbit predator: (1) ancaman identitas sosial (2) kurangnya kepedulian terhadap reputasi publikasi (3) tuntutan yang tinggi untuk menulis dan memublikasikan artikel ilmiah, serta (4) kurangnya kemampuan untuk melakukan riset dengan baik. Temuan ini turut menjadi data pendukung untuk riset yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Purnell, juga di tahun 2021 [5].

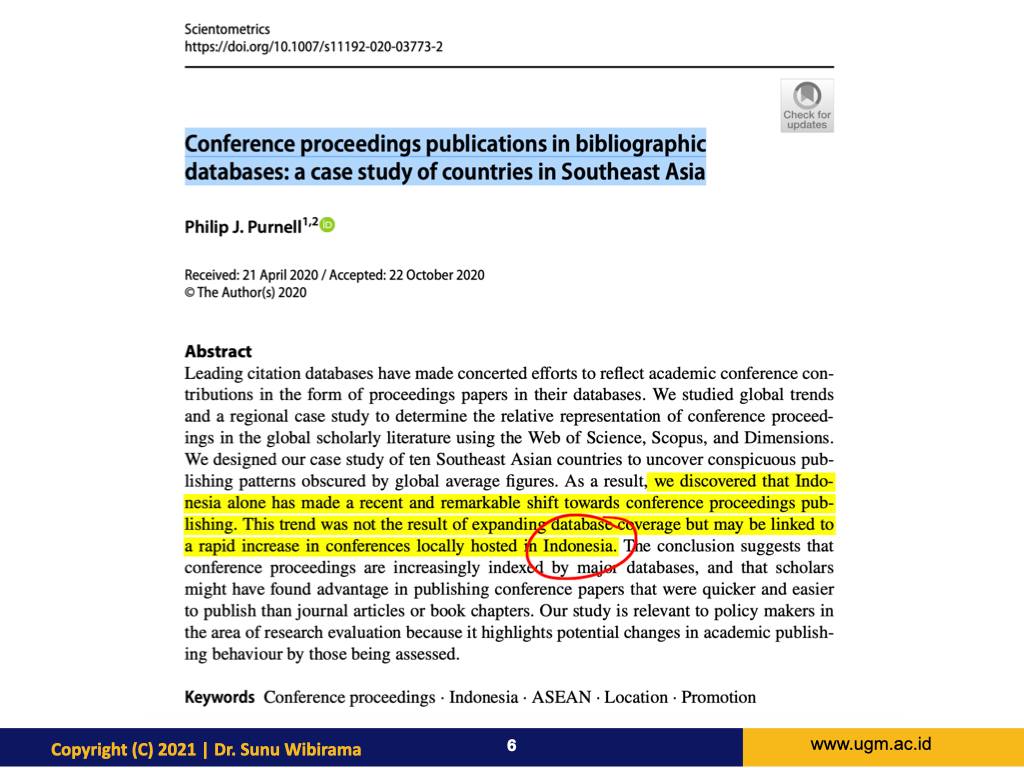

Purnell mengidentifikasi tren publikasi seminar internasional di berbagai belahan dunia dengan melihat jumlah publikasi di Web of Science, Scopus, dan Dimensions – tiga basis data pengindeks artikel ilmiah. Hasil penelitian Purnell membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami kenaikan drastis jumlah artikel di seminar internasional karena banyak seminar internasional yang diselenggarakan oleh berbagai kampus di Indonesia.

Hasil penelitian Purnell menjadi indikasi kuat bahwa peneliti di Indonesia cenderung memilih luaran yang lebih mudah untuk memenuhi tuntutan karir dan insentif penelitian berdasarkan angka-angka target publikasi dari pembuat kebijakan. ***

Apa pesan penting dari dua buah artikel jurnal internasional yang mengupas habis tingkah polah para akademisi di negeri kita tercinta?

Pesan pertama yang bisa saya tangkap adalah “tuntutan kinerja yang hanya memperhatikan angka-angka kuantitatif (luaran penelitian) tanpa usaha yang serius untuk memperhatikan proses penelitian hanya akan menghasilkan mentalitas shortcut (shortcut mentality).”

Ini masalah lama dan sistemik, sebab angka-angka capaian kinerja memang lebih mudah digunakan untuk menilai prestasi seseorang daripada uraian panjang yang jujur dan obyektif. Bahkan sejak kecil, raport anak-anak kita lebih banyak diisi dengan angka-angka kuantitatif daripada uraian yang menjabarkan proses perkembangan belajar mereka. Akibatnya, sejak kecil kita sudah dididik untuk berorientasi pada hasil, bukan proses. Sikap mental ini sudah terlanjur menjadi budaya karena dijustifikasi oleh peraturan dan cara pandang masyarakat kita yang “ogah ribet”.

Poin kedua, peneliti dan akademisi di Indonesia mengalami gagap budaya riset karena adanya rangking-rangking yang menjadi tolok ukur kinerja sebuah lembaga, baik lembaga setingkat universitas maupun di tingkat kementerian. Kalau kita tarik mundur 10-15 tahun ke belakang, syarat untuk menjadi seorang guru besar di Indonesia tidaklah serumit saat ini.

Dari sini kita bisa melihat bahwa budaya riset berbasis publikasi sebenarnya belumlah terlalu lama dipraktikkan di Indonesia. Namun dengan adanya rangking-rangking tersebut, publikasi mendadak menjadi tolok ukur penting karir seorang akademisi. Padahal perubahan budaya riset dan dukungan fasilitasnya tidak secepat perubahan kebijakan yang berorientasi pada luaran tadi. Akibatnya bisa kita tebak dengan mudah, proses bukan menjadi sesuatu yang krusial dalam menghasilkan luaran riset.

Hal-hal seperti ini sebenarnya sangat berbahaya karena kita akan mudah melakukan klaim-klaim spektakuler tanpa adanya basis pengetahuan yang memadahi. Jika klaim ini menyangkut nyawa manusia atau kesehatan masyarakat, tentu hal ini sangat berbahaya. Poin ketiga, universitas dan lembaga penelitian di Indonesia tidak memiliki basis ilmuwan yang kuat untuk menutup “gagap budaya riset”.

Sebagian ilmuwan Indonesia yang berkarir di luar negeri sebenarnya memilih untuk tidak berada di Indonesia karena lemahnya dukungan fasilitas penelitian dan kebijakan yang memudahkan peneliti untuk berinovasi. Lemahnya dukungan SDM ini berakibat pada lemahnya transfer pengetahuan dan pengalaman yang didapat oleh para ilmuwan ini ketika mereka menimba ilmu di luar negeri.

Masalah-masalah teknis yang mendukung peningkatan kualitas publikasi ilmiah seperti manajemen riset, etika publikasi, dan pengalaman dalam berkorespondensi serta menjawab komentar-komentar reviewer jurnal internasional adalah best practices yang tidak didapatkan dari buku semata, tapi dari praktik riil di lapangan. Sayangnya, ilmu-ilmu ini tidak bisa kita dapatkan karena orang-orang yang memiliki best practices dalam hal-hal seperti ini tidak hidup dan berkarya di Indonesia. ***

Jika saya ditanya solusi atas tiga masalah di atas, maka tentu saya tidak akan dengan mudah bisa menjawabnya. Secara administratif, bukan tugas saya untuk menyediakan solusi atas permasalahan tersebut. Mencoba mengurai masalah sudah menjadi salah satu kontribusi yang berharga bagi negara kita.

Tentang masalah yang ketiga, salah satu solusinya adalah dengan membangun kolaborasi yang lebih intens bersama diaspora Indonesia di luar negeri. Hal ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud (sebelumnya digagas oleh Kemenristekdikti) dengan berbagai macam program untuk menjalin jejaring kerja sama antara peneliti di Indonesia dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Solusi lain yang bisa diadopsi oleh pemerintah adalah memberikan poin prestasi (kum) yang besar pada akademisi yang menjadi anggota tim editorial di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Dengan menjadi anggota tim editorial sebuah jurnal, peneliti Indonesia akan terekspos dengan kualitas publikasi internasional yang baik. Sependek pengalaman saya menjadi seorang Section Editor-in-Chief untuk sebuah jurnal internasional sejak tahun 2018, banyak sekali hal-hal baru atau wawasan yang saya dapat saat berbincang dengan anggota tim editorial lain dari berbagai negara. Negeri jiran kita bahkan memberikan poin prestasi yang besar bagi peneliti yang bisa menjalin kerja sama internasional dan bisa menginisiasi matching grant dengan negara lain–salah satu pintu masuknya adalah dengan menjadi tim editorial jurnal internasional.

Solusi mandiri yang bisa ditempuh oleh peneliti di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan pengalamannya adalah dengan memperkaya pengetahuan yang terkait seluk-beluk riset, publikasi, dan penulisan karya ilmiah. Pada postingan saya sebelumnya, Anda bisa menemukan informasi yang mungkin akan sangat berguna jika Anda benar-benar berminat untuk menulis artikel berkualitas tinggi. Publikasi dengan kualitas yang baik bisa menjadi modal berharga jika Anda ingin membuka kolaborasi internasional dengan peneliti dari negara lain.

Pada akhir bulan Februari dan awal bulan Maret 2021, dua orang peneliti diaspora Indonesia akan berkolaborasi dengan satu orang peneliti di tanah air untuk membagikan best practices-nya menulis di jurnal-jurnal internasional bereputasi tinggi, termasuk menulis di jurnal-jurnal Nature Research. Anda bisa cek informasinya lengkapnya di sini: https://web.facebook.com/WibiramaSunu/posts/173532307903856

Sudah saatnya kita lebih tanggap terhadap gagap budaya riset ini. Jangan lagi kita terjebak pada “lomba-lomba dan rangking-rangking semu”, sementara kita mengorbankan nama baik negara kita di kancah internasional. Apalah artinya kita balapan F-1, sementara kita masih mengendarai becak roda tiga? Bukankah lebih baik kita fokus memperbaiki dan mengubah becak kita menjadi mobil balap yang layak pakai? Apakah kita tidak malu jika suatu saat kita datang ke seminar internasional, memperkenalkan diri bahwa kita dari Indonesia, kemudian lawan bicara kita berkata, “Oh, your country produces so many articles in predatory journals, right?” Apa jawaban kita?

Tabik, Jogja 10 Februari

Referensi:

- [1] Macháček, V., Srholec, M. (2021). Predatory publishing in Scopus: evidence on cross-country differences. Scientometrics. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03852-4

- [2] https://beallslist.net[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall

- [4] Kurt, S. (2018). Why do authors publish in predatory journals? Learned Publishing, Vol. 31(2), pp. 141–147.

- [5] Purnell, P.J. (2021) Conference proceedings publications in bibliographic databases: a case study of countries in Southeast Asia. Scientometrics Vol. 126, pp. 355–387. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03773-2

Diposting ulang atas ijin penulis. Klik link asli sumber tulisan.

0 comments on “Balapan Scopus, Jurnal Predator dan Gagap Budaya Riset” Add yours →